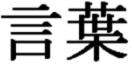

[ 04, 頼みごと ]

「………はい?」

思わず素っ頓狂な声が出た。にこにことわらうツナさんの顔をまじまじと見つめる。相変わらず、にこにこと笑いすぎて本心がよく読めない。

「頼めるかな?」

「いや、え、だって」

「嫌?」

「あの嫌ってわけじゃないんですが」

「ランボしか居ないんだ」

動揺して、思わずコーヒーを少し零してしまった。(シミになるまえに落とさないと)え、だって。リボーンだよ、リボーン。あのリボーンと!

「お言葉ですが、俺しか居ないってありえないです。第一、ボンゴレの医療施設で診たほうがよっぽどいいと思いますが」

「うん、俺もそれ考えたんだけど。やっぱり記憶を早く戻すには、自分をよく知ってる人と一緒に居た方がいいと思うんだ」

「……ありえないです」

やれやれ、という気力すら失せた。だって、俺は第一にリボーンの事を知ってるどころかまったくもって知れたことがない。俺はいつだってリボーンを理解しようと努力をしてきたつもりだけど、リボーンの鉄の皮膚の内側を知れたことなんて今までに一度だってない。

それに、今のリボーンと俺が暮らすなんて!そんなの到底無理だ。俺が嫌だ。…だって、そりゃあさっきは可愛いなとか思ったけど!ありえない。だって俺と?一緒に居たってリボーンの記憶が戻るわけない。言い切れる。むしろ、もしも一万分の一くらいの可能性で元に戻ったとして、その元に戻ったいつものリボーンをどう接すればばいいの。

チラリ、とツナさんの顔をみる。相変わらずのニコニコ顔で、もしかしたらリボーンのいつもの無表情よりもこわいかもしれない。

「ランボしか適任は居ないんだよ」

「どうして俺なんですか?」

後ろで新しいコーヒーを持ってきた獄寺さんが俺にだけ聞こえるように小さく舌打ちをした。俺は、どうやら相当嫌われているみたいだ。今も昔も、よく分からないけど。

リボーンは俺に敵意すら向けてくれた事がない。いっそ嫌ってくれたらどれだけ良かっただろうか。いや、昔は俺にも感情を向けていてくれていた(ような記憶がある)。嫌い、だといってくれた方がよっぽど嬉しかった。格下だから相手にしないと、そのひとことを言われるだけでもよかった。殴られたり、蹴られたりする方が良かった。マゾヒストだと、言われたって構わない。…いっそ殺してくれたほうがどんなによかったか。

俺がリボーンから向けられる感情は、無関心無感情。大抵に"無"がつく。

…だから、そんな俺に。むしろ俺たちに(いくら俺がリボーンを好きで好きで仕様がなくても)一緒に暮らせなんてありえない。適任なんて、そんなのボンゴレの医療施設に居た方がいいに決まってるんだ。

「俺は、リボーンを元に戻す自信なんてありません」

「自信なんてなくてもいいんだよ」

「……適任な訳もないです。俺は、リボーンの事を理解できた為しがないです。いつもの…前のリボーンが考えてた事なんて俺にはさっぱりわかりません」

「でもランボはリボーンの事が好きだろう?」

言葉に詰まる。…好きで、仕様がないけれど。他の人からそういわれるとまるで自分が異質なものであるような違和感を覚える。

「…………」

「で、俺リボーンが目を覚ましてから色々リボーンが人に対して、どういう反応するか見てきたんだけどね」

「…それで、俺、ですか」

「うん。ランボに対するリボーンの反応が一番自然って言うかなんていうか。まあ、俺が言うんだから間違いないと思うけどね」

そういっていたずらっぽく笑った。そういう顔をするとツナさんはまだすこし幼い顔立ちをしていることに気が付く。それでも、この人のいう事が違ったことは殆ど、というかないし。俺はツナさんの直感に絶大な信頼を置いている。

でも、…俺は、向いてない。

「俺は、ツナさんのいう事に間違いがないって事は知ってます」

「…絶対に間違いがないってわけじゃないよ、俺は」

そういってすこし苦笑。俺は、下を向いて自分の手を見た。ゴテゴテと指輪で飾り立てられた白い手。きゅっと握りしめる。…冷たい体温。

「でも、俺には無理です」

「どうして?」

「リボーンと、……きちんと喋れる自信とか。ちゃんと向き合う自信がありません。それに、今さっきも言ったように。俺はリボーンが何を考えてるかなんて分かった事ないんです。俺には無理です」

「おかしなことをいうね」

くすくす、と声にだして笑う。

「誰も、誰かが考えてる事なんて分かったりしないよ。ランボは、俺が考えてる事分からないだろう?それに、俺はランボが考えてる事も分からないし。もちろん、獄寺くんが何を考えてるかも分かったりもしない」

「………それは、そうです」

「そんなこと無理だよ。読心術だって完璧じゃない」

「でも、」

「ランボは、さっきリボーンと楽しそうに話してたじゃない?」

…そりゃあ、ツナさんのいう事はもっともだけど。なら、ツナさん。例えば、あなたが俺の立場だったらどうしますか。いつもいつも俺はリボーンに目を向けてもらおうと必死なのに、リボーンは俺を見向きもしない。それでも、それだけならまだ分かる。ああリボーンは俺が嫌いなんだなって分かる。でも、リボーンは不可解だ。

人を殺した、それもたくさん殺した日にまだ血なまぐさいにおいを引きずって俺のベッドの横に立ち。…真夜中。俺はほぼ強姦の形で犯され、嬲られ。でも、そのときだけリボーンは俺を見ている。俺の存在を認識している。それがうれしいなんてマゾヒストだ。

でも、それ以外はまったく俺をいないものと扱うのに。それなのに、俺を助けて記憶を失った。ツナさん、あなたが俺の立場ならどうするんですか。

完璧な人はいないって。あの不可解なリボーンを理解しようとするのは間違ってるんですか?

全てを見透かしたようにツナさんがにこにことわらう。

「……話してたってわけじゃ」

「話してなかったらリボーンは笑わないよ。ねえ、やっぱりランボに頼みたいんだ。…リボーンの記憶、戻すの手伝ってくれないかな。リボーンをランボと一緒に生活させたいんだ」

「…記憶」

そう、元はと言えば俺のせい。…俺のせいだ。

「……あ、別にランボに責任を取れって言ってるわけじゃないからね。本当に嫌なら断ってくれても構わないんだ」

「少し、考えさせてもらっても構いませんか」

「…構わないよ。全然。でも、なるべく早く返事をくれると助かるな」

「はい。分かりました」

ずずず、とツナさんが紅茶を啜った。そしてまたにこにこ顔に戻る。俺は飲みかけのコーヒーを置いて立ち上がった(そういえば、シャツに付いたコーヒーがもうシミになりつつある)。

「…失礼しました」

「うん。…とりあえず、考えておいてね」

ツナさんがにこりとわらった。長い廊下を半無意識に歩き始める。"誰も、誰かが考えてる事なんて分かったりしない”ツナさんはそういったけど。それはそうだ、俺にだってそれくらいわかる。もちろん、俺はリボーンみたいに読心術とかできないから誰の心の内も分からないし、読心術が完璧でない事ぐらい分かってる。だいたいあれはボディランケージを読み取って推測する類のものだから。でも、…それでもやっぱりなんとなくその人の性格とか、自分に対して考えているような事とか。分かったりするものだろう?

リボーンは、本当に俺にとって不可思議で、謎で。…その上、記憶喪失で。(俺のせいで)

その現実に今押しつぶされそうになっているのに。だいたい、もう何日もろくに寝れてないし自分がひどい顔をしていることもよく分かってるし。リボーンがいくら謎で、本当に一般人から見て俺たちの関係ほど可笑しいものはないのかもしれないけど。

俺はリボーンが好きだ。

…おかしい、俺って。マゾヒストだ。ふっと、リボーンの居る部屋の前で足が止まった。無意識にドアノブに伸ばしかけた手を引っ込めて早足で歩き出す。"考えておいてね"なんて。そんなの、俺のせいだし、ツナさんの頼みだし断れるわけないのに。

でも、俺ほど記憶を戻すのに向いていない人なんていない。ツナさんの直感は正しい、でも、俺は違う。違う。首を強く左右に振った。すれ違った黒いスーツを着た男が不審そうな目で俺を見た。

だって…だって、俺は、

Comming Soon!

拍手